七月流火,初心滚烫。7月24日至8月17日,河北政法职业学院政治与公共管理系暑期社会实践小分队先后赴保定市阜平县细沟村、河北省博物院开展暑期“三下乡”实践,开启了一场“青春与乡村对话、研学与文化共鸣”的暑期实践之旅。

普法入田间地头,乡音普语助振兴

暑期社会实践小分队的队员们在细沟村,认真聆听驻村干部讲解,深刻认识到习总书记提出的社会主义先进文化对当地脱贫攻坚发挥的重要作用。讲解结束后,队员们与驻村干部展开头脑风暴,纷纷结合自身专业为推动乡村发展建言献策,提出了诸如“利用当地红色资源,积极探索旅游线路”“利用网络效应扩大印象,大力推动下乡返乡创业”等创意,大家一致认为推广普通话是新形势下做好乡村振兴工作的基础。

听说村里面来了大学生实践队,村民们十分热情。实践队员也提前准备了有关环境保护的相关法律条款,进行普法宣传,老百姓意识到保护自然环境的重要性,并积极遵守践行。群众对环境保护的热情,让同学们突然懂了“人居环境整治”不是冰冷的标准,而是看得见摸得着的生活改善,村民口中的“变化”,也成了生态治理最鲜活的答卷。

专业融红色文旅,红旅深耕共赋能

为铭记历史、缅怀先烈,传承和弘扬伟大抗战精神,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时以红色文化为载体助推普通话推广,实践队深入邓颖超旧址和晋察冀纪念馆等地开展红色调研。在村干部的陪同下,实践队员们分组走进老党员家,家中陈列的褪色的旧照片、随手记下的民情本,都在诉说着岁月的故事。从革命年代背着干粮跑遍全村传达政策,到如今拄着拐杖还惦记着邻里矛盾调解,这恰是对习近平总书记“思政课要以革命文化为根基”指示的呼应,让“扎根群众”从书本概念变为鲜活教材,让文化自信在红色记忆中沉淀。

土改小院的泥墙仍留存着时代的刻痕,墙上褪色的"耕者有其田"标语,墙角堆放的旧农具,玻璃柜里泛黄的土地分配账本,都在诉说着那段土地归心的岁月。这些带着烟火气的细节,让队员们读懂:当土地真正属于农民,迸发的不仅是生产力,更是民心向党的滚烫真情。正这呼应习近平总书记“思政课要以革命文化为力量根基”的指示,让“人民至上”的道理在历史遗存中讲深讲透。

随后,实践队又参观了邓颖超旧址和晋察冀纪念馆。旧址中,煤油灯的灯芯早已凝固,却仍能照亮邓颖超同志伏案工作的剪影。陈列柜里,她穿过的布鞋沾着泥土印记,记录民情的笔记本上满是密密麻麻的批注。这些不起眼的物件,把"为人民服务"诠释得真切可感。师生们望着那盏油灯,仿佛看见初心在时光里始终明亮,感受文化自信是民族发展的持久力量。

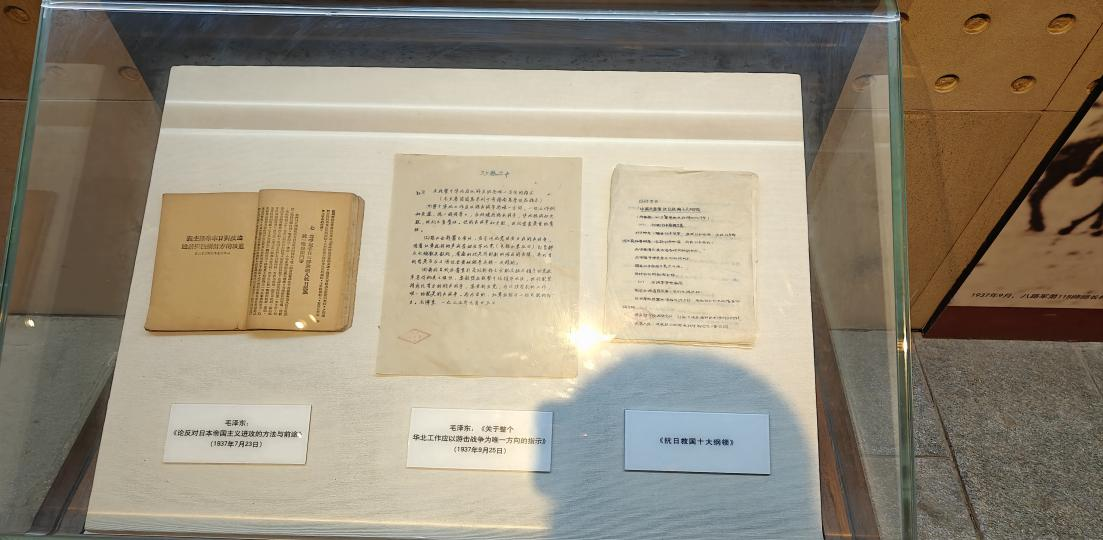

晋察冀纪念馆中,步枪枪管泛着冷光,担架的帆布残留着暗红血渍,展柜里抗战计划的字迹如火焰般灼热。晋察冀边区的军民们,用"小米加步枪"的坚韧,在敌后筑起铜墙铁壁。在讲解员的讲述中,队员们明白了那些带着弹孔的锦旗、磨穿底的草鞋,都在印证"民心齐,泰山移"的真理。这次实践活动契合习近平总书记“以革命文化支撑思政课”的要求,让烽火岁月的担当精神在当代持续焕发生机。

调研中,队员们用标准普通话记录革命故事、解读历史文献,将收集到的红色素材转化为鲜活教学内容,让推普课堂在进行语言训练的同时,也实现红色文化浸润,既加深了同学们对于“说话普通话、写好规范字”的认识,也让他们在学习通用语言的过程中厚植爱国情怀,是普通话成为传承红色基因、赓续红色血脉的重要工具。

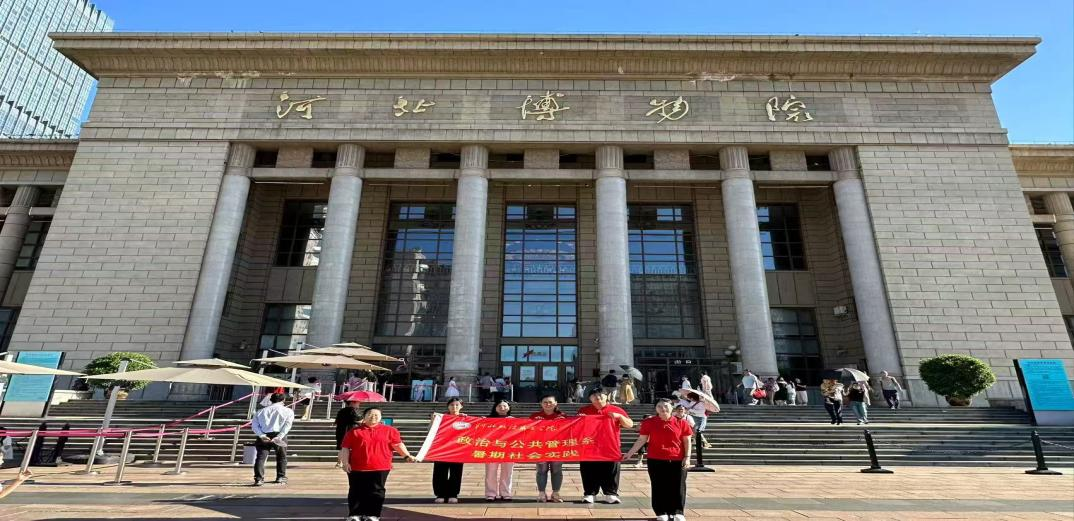

思政浸钟鼎彝器,千年器物讲传承

河北省博物院的错金铜博山炉,错金纹饰细腻流转,尽显汉代工艺的极致匠心;铜羽人骑兽博山炉灵动如生,羽人乘兽的设计藏着古人的浪漫想象。队员们近距离观赏,在器物的光泽中触摸汉代艺术的温度,直观感受文明的鲜活印记。讲解员细致讲解错金工艺与“仙境”内涵,师生们从观赏者变为思考者,体会古人将实用与浪漫融合的智慧。分享交流中,工艺惊叹与传承思考碰撞,让大汉文明的认知愈发立体,更让这场研学成为连接古今的文化桥梁,召唤着传承文化的责任与担当。师生在讲解中体会古人智慧,这正是践行习近平文化思想中“以中华优秀传统文化为根基”的体现,让思政课在文物研学中传承文脉,筑牢文化自信根基。

从细沟村的风土人情,到满城汉墓的千年文物;从红色旧址的历史印记,到乡村生态治理的智慧结晶,师生们用脚步丈量大地,以心灵体悟文化。系部学生深受感染,努力践行志愿精神,24级旅游管理专业刘可意同学积极发挥专业特长,作为正定县博物馆讲解员事迹被正定县电视台报道,正定县委认定其工作优秀;24级人力资源管理专业杨淼同学,被共青团永清县委授予“返家乡优秀志愿者”荣誉称号。未来,政管系师生将以习近平文化思想为指引,把课堂延伸到田间地头,将思政交于扎根群众心间,在实践中赓续红色基因,让青春在服务人民、传承文明的道路上熠熠生辉。